Il Megapapero

La copertina de Il Megapapero.

Tra i tanti albi che da bambino ereditai dai miei cugini, più grandi di qualche anno, vi fu il Classico di Walt Disney n°71 della prima serie, intitolato Il Megapapero.

Mi erano già passati per le mani dei numeri dei Classici di Walt Disney, ma si trattava di albi che all’epoca (seconda metà degli anni Ottanta) erano recenti, e che quindi non avevano la peculiarità di quelli della prima serie (e dei primi della seconda): la presenza di un prologo e di tavole di raccordo tra le varie storie già pubblicate su Topolino.

Questo fatto mi colpì molto, perché nella grande maggioranza dei casi le storie disneyane erano del tutto slegate le une dalle altre: in questo modo, invece, si veniva a creare quel legame che anni dopo avrei definito una sorta di continuity.

La copertina mostra un Paperone incoronato che schiaccia (letteralmente!) Rockerduck. Evidentemente, è lui il “Megapapero” del titolo. In effetti, il secondo multimiliardario di Paperopoli compare come suo rivale in due delle sue sei storie ristampate, oltre che nel prologo e nelle tavole di raccordo.

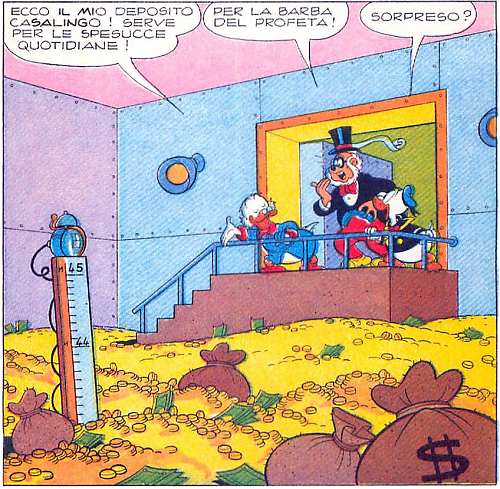

Il più piccolo tra i 35 depositi…

Nella prima storia, Zio Paperone e gli smeraldi del Ko-Koo Baghur, di Guido Martina e Luciano Gatto, zio Paperone e Paperino cadono come pere nella trappola ordita dai Bassotti, che si presentano come emissari di un inesistente staterello orientale.

A salvarli sono Qui, Quo e Qua, che rimangono scettici perché nel loro libro tascabile (chiamato “enciclopedia” anziché “Manuale delle Giovani Marmotte”) il califfato di Ko-Koo Baghur non c’è.

La risposta del loro prozio “Oggigiorno i nuovi stati spuntano come funghi” è emblematica della situazione geopolitica di quel periodo anni (1972), in cui era in corso il fenomeno della decolonizzazione.

Questa storia fu resa interessante ai miei occhi anche dal fatto che il deposito veniva mostrato come se fosse una dépendance della villa di Paperone, tanto che questi lo definisce “il più piccolo dei miei depositi. Ne ho 35, sparsi in giro per il mondo“.

Qui si fa la storia del giornalismo…

Nelle tavole di raccordo successive viene dato conto di un fatto molto importate per il fumetto Disney: Paperino dà allo zione l’idea di fondare un giornale, il “Papersera” per l’appunto, in modo che possa smettere di “mendicare la lettura delle notizie“. In Zio Paperone e la notizia “boom” (ancora di Martina e Gatto) si mostrano i primi passi del nuovo quotidiano, che non sono certo rosei, dato che il neo-editore ne fa comporre le pagine con articoli già apparsi sulla “Lanterna“, il concorrente giornale di Rockerduck.

La storia Zio Paperone e il muschio del Moloch è, a mio avviso, uno dei gioielli di Rodolfo Cimino, disegnata da un Giorgio Cavazzano che nel tratto si rifaceva ancora molto al suo maestro Romano Scarpa. In questa Paperone, che soffre di una preoccupante inappetenza (che tuttavia non doveva durare da troppo tempo, dato che negli smeraldi del Ko-Koo Baghur faceva onore alla tavola dei Bassotti) viene condotto prima da un cerusico messicano, poi sulle Montagne Rocciose da un “bizzarro ma valente psicologo“, il professor Augellotto (nomen-omen), che consiglia come rimedio una tisana di muschio del moloch: per questa storia il nome di una sanguinaria divinità fenicia è stato attribuito, in un’area geografico-culturale completamente differente, alla specie di drago (o dinosauro?) ghiotta di tale muschio.

L’ennesimo personaggio memorabile di Cimino.

Un’altra storia di tipo avventuroso è Zio Paperone e la capra degli Incas, (sceneggiatura di Osvaldo Pavese, disegni di Massimo De Vita) in cui la famiglia dei paperi, per colpa di uno scherzo di Paperino ai danni dello zione, è trascinata alla ricerca della leggendaria capra che dovrebbe fornire la lana per una palandrana non soggetta a usura.

Al duo Martina/Gatto è ascritta anche Zio Paperone e l’oro calamitoso, nella quale Paperone sfrutta una dichiarazione di Paperino, che si dice disposto ad accettare un lavoro entro cinquecento metri da casa, per costringerlo a recuperare un tesoro sommerso. Vi viene anche descritto un fenomeno fisico come il diamagnetismo, seppure con conseguenze per me abbastanza discutibili.

Zio Paperone e la formula della sfortuna, disegnata da Scarpa e inchiostrata da Cavazzano, risulta l’unica storia a non essere raccordata con le altre. L’accostamento di Paperone a Gastone come “persona particolarmente fortunata” stona con la concezione del personaggio portata avanti dal suo creatore Carl Barks e ancor più da Don Rosa, per la quale le grandi ricchezze sono il frutto della tenacia e del duro lavoro del nostro eroe, non della benevolenza della sorte. Non si può comunque negare che lo zione sia il proprietario di un’enorme “fortuna” intesa come insieme di ricchezze materiali.

Sul piano visivo, le storie mantengono una certa unità stilistica (Gatto e Cavazzano erano allievi di Scarpa e il tratto di De Vita per i paperi all’epoca non ne era molto distante), che però mostra una netta differenza con quello delle tavole di raccordo disegnate da Giancarlo Gatti.

Successivamente avrei recuperato molti altri numeri dei Classici provvisti di prologo e tavole di raccordo, ma ricorderò sempre l’imprinting datomi da Il Megapapero.

25 MAR 2020